利根川右岸の堤防設計

壮大ながら細やかな配慮も欠かせない河川設計業務

PROJECT MEMBER

-

河川事業部 技術第一部

技術第三課 課長(記事掲載時)

F. S.

2000年入社

国内最大級河川の防災事業

近年の記録的な豪雨の発生により、河川に関する被害が注目されている。鬼怒川の堤防決壊の事例に見られる様に、破堤して川が氾濫すればひとたび甚大な被害が生じる。

日水コンは、「首都圏氾濫区域堤防強化対策事業」として進められている利根川右岸堤防の河川設計業務に関わった。業務概要は堤防拡幅による堤防強化対策であり、堤防本体に限らず、それに関連する各種施設の設計を行うものであった。

担当技術者として携わったF課長が、このプロジェクトの概要や重要性を語った。

「設計の具体的な作業は、整備計画箇所の現地条件や課題を明らかにし、課題への対応策を検討した後に、工事を行うために必要な設計図面などを作成するというものです。もし仮に利根川上流部の堤防が決壊すれば、その氾濫は埼玉県内だけでなく東京都まで達し、首都圏に壊滅的な被害を与える恐れがあります。

このような被害が発生する危険性のある区間で生活する人々の命や財産を守るための、非常に重要なプロジェクトです」。

広範な技術が求められる設計業務

一概に堤防設計と言っても、土を盛って造成する堤防本体のみではなく、関連する施設は多岐にわたる。

「例えば、盛土して造った堤防の表面を洪水の流れから守る護岸や、堤防に降った雨を安全に流すための排水施設、管理用の道路、河川監視のための通信設備などの施設があります。

さらには、堤防工事で利用する工事車両を通すための道路や橋梁、堤防整備の影響で付け替えが必要となる道路や用水路、その他に水道管、防火水槽等の既存施設の移設まで、実に幅広い設計が求められました。

このように、多くの関連知識を必要とし、設計のボリュームも到底一人で実施できないほど大がかりなものでしたので、チームでうまく分担して連携することが不可欠でした。作業量も多く苦労が絶えませんでしたが、様々な土木設計の知見が得られる貴重な業務だったと感じています」。

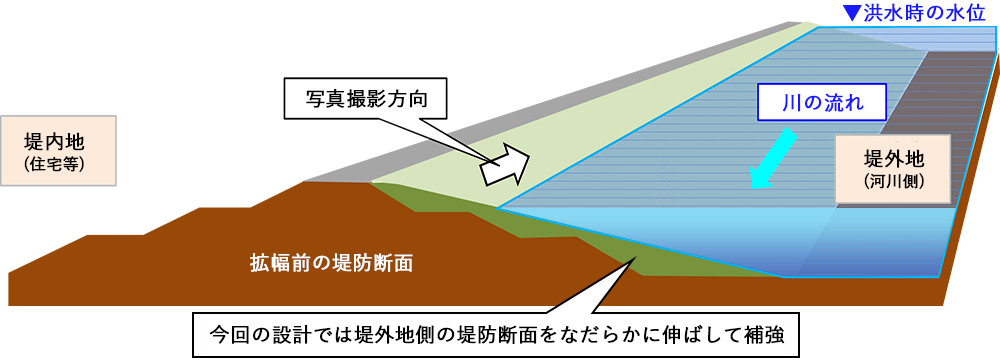

施工前の堤防(右手)は急斜面と平坦な面からなっており、厚みがない。

洪水が発生した場合、堤防内への浸透を招きやすく耐久性に問題がある。

堤防の中に水が浸透しにくくなるよう既設堤防の上にさらに盛土を行い、断面を拡幅・延長したことで耐久性が強化されている。

将来的には川裏側(住宅側)にも施工して完成となる。

また、今後の工事の予定もあるため、限られた工期内で設計を仕上げる事が必須である。業務遂行中に手戻りが生じると、時間を取り戻すために作業の詰め込みが生じ、品質の低下や作業遅れにより周囲に迷惑をかけてしまうためだ。

「いかに課題を早期に抽出して解決策を検討し、顧客への確認と合意を得た上で設計を進めるかが重要でしたので、ミスや遅れが出ないよう慎重に業務を進めるため、頻繁に協議を行い取り組んだ業務でした」。

スケールの大きさと地域と歩む事業の細やかさ

取水口付近は車両が通行できなかったため、横断できるよう橋梁を設置。

プロジェクトの中で最も印象に残っていることは、「堤防のスケールがとにかく他の河川とは比較にならないほど大きかったこと」だとF課長は振り返る。

「今回のプロジェクトの対象区間の堤防の幅は優に50mを超え、さすがに日本一の流域面積を誇る川だと驚嘆したことを覚えています。それだけ大規模な設計に関われることにやりがいを感じつつ業務を行いました」。

しかし、そのスケールの一方で、堤防設計では、地盤の条件、地形や用地による制約、坂路・階段の位置などに関する地域住民の要望などを捉え、定められた法令や基準にも準拠し、様々なことに目配りした設計も求められる。

「お客様との協議の中でも、『地域の方々に迷惑をかけない』という視点でのご指摘も多く、設計者として堤防整備後の状態を想定した細やかな配慮が必要であることを再認識しました」。

技術を追求し、仲間と成長する仕事

「土木構造物は現地に合わせて造るため、基本的に同じ構造物は存在せず、オーダーメイドで仕上げるものです。そこに難しさがある反面、いかに課題をクリアして最適な設計に仕上げるかが、この仕事の楽しさであり、やりがいのある部分です。

また、苦労して設計した施設はいずれ施工されて形として残り、それを自分の目で確認すると地域に貢献できた実感が得られます。河川構造物は、地上に建設されて人々の目に触れ利用されるものも多いので、とりわけ実感が湧きやすいだろうと思います」とF課長は河川設計の魅力を語る。

学生の皆さんに向けて、とF課長は締めくくった。

「河川設計には様々な知識と経験が必要で、定型的な仕事ではありません。私自身、何年経っても勉強し続けていますが、幸せなことに、仕事への興味が尽きません。知的好奇心を持ち、刺激を受けてチャレンジし、技術を追求して仲間と成長していく仕事です。

土木設計技術者を目指す皆さんには、是非、自ら考えて行動し、周囲と協力して最後までやり遂げることを意識して欲しいと思います。そういう人がこの世界に来れば、充実した日々を送れると思います!」。