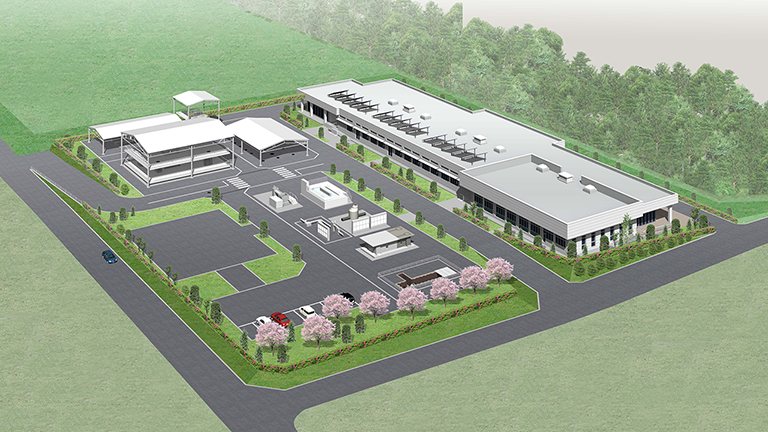

下水道技術実習施設建設プロジェクト

今までにない施設の設計で機能とデザインを両立

PROJECT MEMBER

-

建築事業部

担当部長(記事掲載時)

K. M.

1989年入社

-

建築事業部 技術第一部

設備課 課長(記事掲載時)

I. K.

2009年入社

-

建築事業部 技術第一部

技術第一課 プロジェクトエンジニア(記事掲載時)

S. T.

2009年入社

技術伝播のための実習施設を

従来、地方自治体の下水道技術者は主にOJTによって経験を積み、技術の継承・高度化を図ってきた。ところが近年、団塊世代の退職等によって、先輩からの技術伝播が困難になりつつある。そのため今後は効率的かつ効果的に下水道技術の習得を図り、技術者を養成する必要がある。

こうした背景のもと、東京都では下水道界の人材育成と技術継承を図るため、日本で初めての「下水道技術実習センター」を整備することとした。

管理技術者を担当したK担当部長が、このプロジェクトの概要を語った。

「実習メニューは様々な分野に及び、下水道事業全般の実績が求められるプロジェクトでした。このプロジェクトを成功させることは、日水コンの技術力の高さや総合力をアピールする絶好の機会だと思って取り組みました。そして、実習センターとしてパッケージ化された成果が求められるため、私たち建築事業部が主体となって各関連工種と綿密なコラボレーションを図ることで、計画から実施設計まで一貫したプロジェクトとして業務を進めたことも特徴的でした」。

多様なニーズに応える設計

実習センターでは、土木・機械・電気・水質管理等の各種理論を学び、操作・実技の疑似体験を通じ、実際の現場で活躍できる技術者を育成することを目指している。そのため、実際の現場施設とできる限り同じ素材、構造、規模でリアルな実習装置を具現化することが重要であった。

一方で、「見えない機能を見える化する」、「シミュレーション機能を有する」、「工事過程を再現・維持する」など、実際の下水道施設とは異なる要件も求められた。実習センターのもう一つの目玉は、「様々な人が訪れる建物の設計」という点である。

意匠担当のSプロジェクトエンジニアは、設計のポイントを次のように説明する。

「屋内実習と屋外実習を複合的に行うため、実習棟内と屋外施設との連携や、各実習室間の連携を考慮する必要がありました。実習棟は延べ床面積2,700㎡の平屋建てなのですが、各実習室から屋外施設が確認できるように、長辺を屋外施設側に持つ長方形の平面計画とすることでその要件を満たしています。水平方向に長く伸びたロープロポーションの外観が特徴的で、機能性のみを追求した単なる工場建築とは異なる、開放感やシャープなデザインを併せ持つスマートな建築物になっています」。

また、設備担当のI課長は電気設備の特徴を挙げた。

「下水道事業では省エネ対策に力を入れています。実習センターの建設においても、次世代に向けた省エネ配慮が求められました。そこで、『太陽光発電パネルの設置による消費電力の削減』、『人感センサー及び明るさセンサーによる電力抑制』、『各実習内容やプログラムの同時実行を考慮した適切な電源計画』の3点を採用し、設計に落とし込みました」。

今までにない、特殊な施設

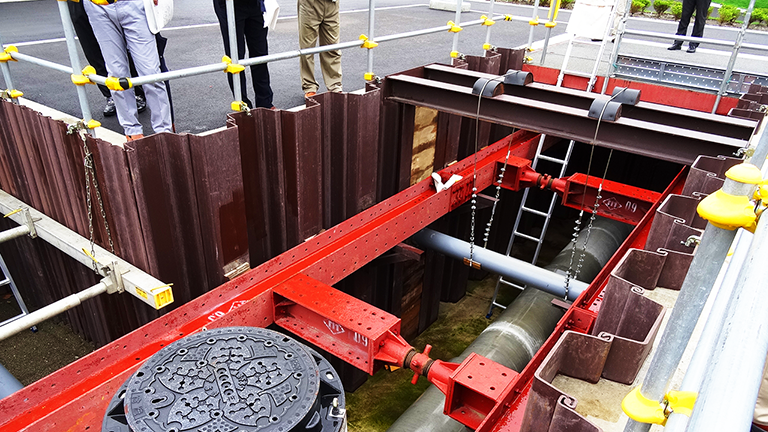

建築物のほかに、実習棟内に20種、屋外に12種の実習装置を設計したが、これらは全てがハンドメイドに近いものである。実際に現場で用いられる素材を使いつつも、以下のような機能を持った特殊な施設として作り上げた。

【実習装置】

・地下構造物の地上部における再現

・施設機能の見える化

・仮設状態施設の恒久的な展示

・不具合や不良施工の再現

・管路内で発生する流水の体験装置 など

これまでの公共施設設計で多く行われてきた仕様設計(発注者等が規定した仕様書に基づいた設計)ではなく、機能設計(発注者の求める機能や性能に基づいた設計)が求められた。K担当部長はこのプロジェクトの特異性を次のように表現した。

「言うなれば手探りで『下水道アトラクションパーク』を造ったような感じですね。こうした経験は、これからの社会情勢に応じて多様化する公共施設の設計・維持管理・運営にもきっと役立つと考えています」。

また、今回は90年近い歴史のある下水処理場内に新たな機能群を再構築するプロジェクトであったため、不測の事態が発生した。

「建設予定だった場所に、昔の構造物の松杭が残置していることが設計途中で判明したんです。そのため、プレボーリングという杭打ちの工法で残置杭を探索しながら基礎工事を行う、難しい設計(工事)となりました。工期や予算はすでに決まっていましたので、設計者にとって肝を冷やす出来事でした」とSプロジェクトエンジニアは振り返る。

社会に貢献する「水」の建築コンサルタント

K担当部長はメンバーを代表してこの業務への想いを述べた。

「下水道技術実習センターは人材育成に貢献する優れた取組みが高く評価され、平成26年度『国土交通大臣賞(循環の道下水道賞)』のアセットマネジメント部門を受賞しました。設計に携われたことを、私たちは光栄に思っています」。現在、実習センターは東京都職員だけでなく、国内外の自治体や民間事業者の方々にも利用されており、下水道界全体の人材育成に大きく貢献している。

「日水コンは、このように上下水道や河川を中心とした水インフラに係る様々な場面で、コンサルティング業務に先陣を切って取り組んでいる会社です。学生のみなさんには、私たちの仲間になって好奇心を存分に発揮してもらいたいと強く願っています」。